In Hauptstädten fließt mehr Geld als in der Peripherie, schon weil dort viele Beamte der Regierung und ihrer Ministerien leben und allerhand von ihren sicheren, oft steigenden Einkommen ausgeben. Das lässt sich heutigen Bundesländer-Hauptstädten ähnlich ansehen wie ehemaligen Residenzstädten. Als nach Gründung des Bindestrich-Bundeslands Baden-Württemberg das größere, württembergische Stuttgart zu dessen Hauptstadt wurde, wurde das badische Karlsruhe dadurch entschädigt, dass es zur Justiz-Hauptstadt der ganzen Bundesländer-Republik wurde. Sicher auch kein schlechter Tausch … Das Karlsruhe des alten Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation (HRR) in dessen letzten gut hundert Jahren hieß Wetzlar. Dort saß von 1690 bis 1806 das Reichskammergericht.

Wetzlar liegt im heutigen Hessen und an der Lahn. Bzw. liegt die Innen- und -Altstadt auf einem Hügel über dem Fluss. Oben auf ihrem – auch unebenen – Marktplatz grüßt weit sichtbar die Domkirche in Ferne. Wie um das Signal zu verstärken, tut sie das in (mindestens) zwei natürlichen Farbtönen: eher beige-braunem Sandstein und eher rötlichem Buntsandstein. Das visualisiert schön das bikonfessionelle bzw. ökumenische Element. Tatsächlich fungiert die Kirche seit fast einem halben Jahrtausend, seit 1561, eine evangelische und katholische Simultankirche. Das klingt heutzutage nicht sehr spektakulär (auch wenn es bei der Auslastung schöner, alter Kirchenbauten zweifellos hilft). Im HRR nach dem 30-jährigen Krieg war genau so etwas ungeheuer wichtig, zumal in einer Justiz-Hauptstadt. Dass die Konfessionen möglichst gleichrangig behandelt werden und in allen Institutionen parithetisch vertreten sein sollten, zählte zu den wichtigsten Punkten des Westfälischen Friedens. Gerade um solche Fragen kreisten rechtliche Konflikte.

Außerdem zeigt der sichtlich unvollendete, teilweise dachlose Dom, dass Wetzlar nie wirklich reich war. Beziehungsweise wurde die Wetzlarer Kirche wie der Kölner Dom und das Ulmer Münster unvollendet weitergenutzt. Bloß wurde sie, anders als die beiden anderen, gar nicht mehr vollendet. Auch fürs Reichskammergericht (RKG) floss nicht viel Geld von außerhalb, zumal alle Kurfürstentümer und größeren Staaten sich der Zuständigkeit des föderalistischen Gerichts entzogen hatten. Die Richter, die unter Gemälden der Kaiser bzw. der Kaiserin Maria Theresia sowie unter gewaltigen Perücken tagten, urteilten vor allem über Streitigkeiten von Klein- und Kleinststaaten – an denen es im späten HRR freilich nicht mangelte. Repräsentative Neubauten wurden fürs RKG daher nicht errichtet. Vielmehr nutzte es vorhandene Gebäude innerhalb der Wetzlarer Stadtmauern, zum Beispiel eine Kapelle gleich neben dem Dom.

Zwar klagten Wetzlars Bürger über die adeligen, schnöseligen Juristen von außerhalb und deren Privilegien wie der Steuerfreiheit (die sie zum Ausgleich dafür erhielten, aus der Ferne in die unglamouröse Reichsstadt Wetzlar zu ziehen). Erst recht aber klagten sie ab 1806, kaum dass das Reichskammergericht und das ganze Reich verpufft waren, über die „Verödung“ ihrer Stadt. Vor allem die vielen ausgeschmückten Fachwerkhäuser zeugen in Wetzlar davon, dass die Reichsstadt-Bürger offenkundig ganz gut davon lebten, dass wohlhabende Juristen aus dem ganzen Reich in ihrer Stadt Wert auf gutes, repräsentatives Leben legten.

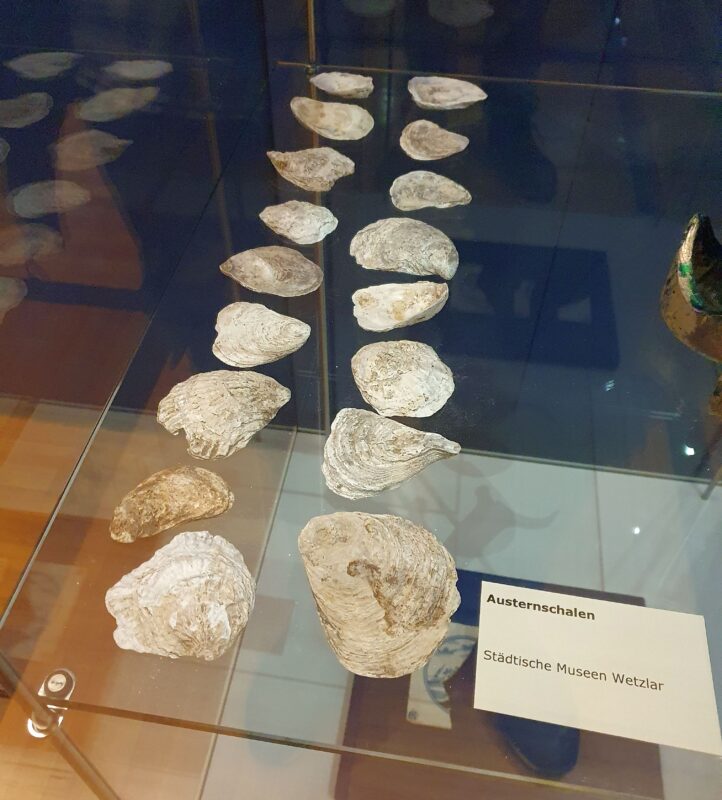

Das Wetzlarer Reichskammergerichts-Museum zeigt außer Akten, die gründlich anzulegen zu den bekannten Hauptbeschäftigungen des RKG gehörte, Porzellan und Austernschalen als Anzeichen von Wohlstand.

Am ehesten noch bekannt ist das RKG durch jemanden, der dort 1772 nicht nur einen Sommer lang als Praktikant eingeschrieben war, sondern auch für seinen erfolgreichsten und weiterhin bekanntesten Roman inspiriert wurde: Johann Wolfgang Goethe (der zum Zeitpunkt noch nicht geadelt worden war). Später, in „Dichtung und Wahrheit“, schrieb er fast ein bisschen kafkaesk:

„Ein ungeheurer Wust von Akten lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siebzehn Assessoren nicht einmal im stande waren, das Laufende wegzuarbeiten. Zwanzigtausend Prozesse hatten sich aufgehäuft, jährlich konnten sechzig abgetan werden, und das Doppelte kam hinzu …“

Was ein schönes Sprachbild für die Bürokratie an sich ist (und vielleicht auch für die kontinuierlich beschworenen Bürokratieabbau-Bemühungen der aktuellen Bundesregierung).

Tatsächlich dauerten aus solchen Gründen viele Prozesse vorm RKG jahrzehntelang, mitunter länger als ein Jahrhundert. Daher entwickelte sich die Branche der Sollizitatoren und bot zahlenden Kunden die Dienstleistung an, ihre Vorgänge zu beschleunigen. Die schon erwähnten Austernschalen wurden nicht nur als Zeichen für Wohlstand, sondern auch für Bestechlichkeit gedeutet. Das führte zu Visitationen durch Kommissionen von außerhalb, die tatsächlich Korruption erkannten und verurteilten. Die letzte dieser Visitationen von 1767 bis 1776, also auch über Goethes Wetzlarer Sommer hinweg, „bot ein Trauerspiel von Rangstreitigkeiten und Desorganisation“, heißt’s im Reichskammergerichts-Museum. Wovon wiederum Wetzlar sicher auch profitierte, weil eben auch noch gut bezahlte Visitationskommissions-Kommissare nicht nur anreisten, sondern jahrelang verweilten.

Ein ziemlich gleichaltriger, allerdings nicht sehr alt gewordener Zeitgenosse Goethes genießt in Wetzlar noch indirekte Bekanntheit. Während der Dichter distanziert Beobachtungen anstellen und umherwandern konnte, musste Karl Wilhelm Jerusalem als Legationssekretär in der Braunschweiger Gesandtschaft arbeiten und konnte seinen Verdruss über den berkommenen Adelsstolz und sonstige Vorurteile der Gerichts-Community nicht ähnlich gut sublimieren. Sein Freitod aus unglücklicher Liebe galt schon seinerzeit als Inspiration für „Die Leiden des jungen Werthers“ und trug so zum schnellen Erfolg des Romans bei. Auch deshalb dient Jerusalems damalige Wohnung noch immer als kleines, feines Museum – etwas morbide vielleicht, doch der Werthereffekt wirkt halt noch. Wobei zu nicht wenigen Wetzlarer Museen ein lebensfroheres „Lottehaus“ natürlich auch zählt … Und dass der Braunschweiger Hofbibliothekar, der auch im 21. Jahrhundert noch geläufige Gotthold Ephraim Lessing, seinen Schüler Jerusalem in den Debatten des 18. Jahrhunderts in Schutz genommen hatte, kann durchaus noch Aufmerksamkeit verdienen.

Es lohnt also, sich Wetzlar anzusehen. Das im Tal der Flüsse Lahn und Dill gelegene Bahnhofsviertel ist sozusagen als Freilichtmuseum westdeutscher Nachkriegsbausünden sehenswert. Da zieht sich auf lang und breit versiegelten Flächen eine erstaunlich überdimensionierte Shoppinghölle vor einer autobahnartig drüber hinweg führender Hoch-Bundesstraße hin. Gleich auf der anderen Seite des Bahnhofs arbeitet noch immer viel echte Industrie, die ein paar Jahrzehnte nach dem Ende des Kammergerichts die Verödung der Stadt stoptpe. Wobeo die laufende Deindustrialisierung der 2020er Jahre auch Wetzlar betrifft. Der bekannte Markenname Buderus stammt aus der Region. Und ein Stückchen weiter lahnabwärts, in der Ernst-Leitz-Straße, findet sich noch ein Wetzlarer Kuriosum.

Beim überdurchschnittlich hübschen neuen Rathaus handelt es sich um einen Teil des umgewandelten 1920er-Jahre-Prachtbaus eines weiteren lokalen Unternehmens. Eigentlich war die einst große deutsche Fotoapparate-Industrie im Wettbewerb mit japanischen Herstellern ja schon deutlich vor der Digitalisierung untergegangen, in deren Rahmen jeder Mensch inzwischen kollateral stets ein bis zwei Fotoapparate in der Tasche trägt. Aber Leica hält sich mitten in der Digitalierung immer noch gut (und bereichert seinen Stammsitz Wetzlar um noch’n Museum).