Königs Wusterhausen ist gut eine halbe Zugstunde von Berlin-Mitte entfernt

Königs Wusterhausen ist gut eine halbe Zugstunde von Berlin-Mitte entfernt und mit knapp 35.000 Einwohnern keine Großstadt. Und doch besitzt es gleich zwei kulturhistorische Einzigartigkeiten. Die eine ist genau genommen medienhistorisch und wird in zwei Jahren Anlass zum großen Jubiläum eines der weiterhin wichtigsten Massenmedien bieten. Die andere hat mit einem der brandenburgisch-preußischen Herrscher zu tun, die alle Friedrich, Wilhelm oder Friedrich Wilhelm hießen – aber anders als üblich.

Schließlich genießt König Friedrich Wilhelm I. eigentlich nirgends besonders guten Ruf. Wie er seinen Sohn Friedrich, den II., schikaniert und zu einem Fluchtversuch getrieben hatte, dessen Scheitern Friedrichs Einkerkerung und die Hinrichtung seines Freundes und Helfers Katte vor seinen Augen nach sich zog, zählt zu den noch immer relativ bekanntesten Aspekten der preußischen Geschichte. Auch wer den II. Friedrich nicht besonders schätzt (und daher nicht „den Großen“ nennt), würde sofort unterschreiben, dass sein Vater ihn nach heutigen Maßstäben traumatisiert hatte. Zumal sich auch Friedrichs Schwester Wilhelmine, die später Markgräfin von Bayreuth wurde, in ihren immer noch gut lesbaren Memoiren bitter über ihren Vater beschwert hat. Dann gab es da das „Tabakskollegium“, in dem derbe Scherze sogar noch auf Kosten Verstorbener getrieben wurden, sowie des Königs Faible für „Lange Kerls“ – großgewachsene Soldaten, die er von bei Herrschern fremder Ländern kaufte oder gegen Gefälligkeiten (wie die Auslieferung von Geflüchteten) eintauschte. Für höfische Kultur seiner Zeit, des Barocks, hatte der „Soldatenkönig“ dagegen nichts übrig. Kaum an der Macht, setzte er zum „kulturellen Kahlschlag“ (Wikipedia) an.

Schließlich genießt König Friedrich Wilhelm I. eigentlich nirgends besonders guten Ruf. Wie er seinen Sohn Friedrich, den II., schikaniert und zu einem Fluchtversuch getrieben hatte, dessen Scheitern Friedrichs Einkerkerung und die Hinrichtung seines Freundes und Helfers Katte vor seinen Augen nach sich zog, zählt zu den noch immer relativ bekanntesten Aspekten der preußischen Geschichte. Auch wer den II. Friedrich nicht besonders schätzt (und daher nicht „den Großen“ nennt), würde sofort unterschreiben, dass sein Vater ihn nach heutigen Maßstäben traumatisiert hatte. Zumal sich auch Friedrichs Schwester Wilhelmine, die später Markgräfin von Bayreuth wurde, in ihren immer noch gut lesbaren Memoiren bitter über ihren Vater beschwert hat. Dann gab es da das „Tabakskollegium“, in dem derbe Scherze sogar noch auf Kosten Verstorbener getrieben wurden, sowie des Königs Faible für „Lange Kerls“ – großgewachsene Soldaten, die er von bei Herrschern fremder Ländern kaufte oder gegen Gefälligkeiten (wie die Auslieferung von Geflüchteten) eintauschte. Für höfische Kultur seiner Zeit, des Barocks, hatte der „Soldatenkönig“ dagegen nichts übrig. Kaum an der Macht, setzte er zum „kulturellen Kahlschlag“ (Wikipedia) an.

Gelegenheit, sich eine eigene, vielleicht etwas andere Meinung über diesen Friedrich Wilhelm zu bilden, bietet Königs Wusterhausen. Das gedrungene, im Vergleich mit sonstigen Preußen-Bauten erstaunlich bescheidene Schlösschen, das immer noch ziemlich in der Ortsmitte unverändert steht, war Friedrich Wilhelms Lieblingsschloss, seitdem er es 1698 als Zehnjähriger zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Das Dorf hatte zunächst den Beinamen „Wendisch“ getragen und wurde erst später zu „Königs“. Das Schloss blieb eines der wenigen, die Friedrich Wilhelm als Herrscher behielt. Oft verbrachte er mit der Familie dort den Herbst (und überließ seiner Frau, mit der er sich auch nicht blendend verstand, die vergleichsweise hellen Räume). Schon deshalb wird umgekehrt auch der Soldatenkönig in Königs Wusterhausen freundlicher gesehen.

Gelegenheit, sich eine eigene, vielleicht etwas andere Meinung über diesen Friedrich Wilhelm zu bilden, bietet Königs Wusterhausen. Das gedrungene, im Vergleich mit sonstigen Preußen-Bauten erstaunlich bescheidene Schlösschen, das immer noch ziemlich in der Ortsmitte unverändert steht, war Friedrich Wilhelms Lieblingsschloss, seitdem er es 1698 als Zehnjähriger zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. Das Dorf hatte zunächst den Beinamen „Wendisch“ getragen und wurde erst später zu „Königs“. Das Schloss blieb eines der wenigen, die Friedrich Wilhelm als Herrscher behielt. Oft verbrachte er mit der Familie dort den Herbst (und überließ seiner Frau, mit der er sich auch nicht blendend verstand, die vergleichsweise hellen Räume). Schon deshalb wird umgekehrt auch der Soldatenkönig in Königs Wusterhausen freundlicher gesehen.

Auf die ersten Blicke zeigt die Anlage, dass dem König Platz draußen, um seine Soldaten exerzieren zu lassen, wichtiger war als pompöse Säle drinnen. Immerhin waren die „Langen Kerls“, die in KöWu heute als Fotomotive dienen, ihm zu schade, um sie zu verbrauchen, also: Kriege zu führen. Dazu schritt erst, in gewaltigem Ausmaß, sein Sohn. Friedrich Wilhelm führte bloß einen Krieg (den Großen Nordischen, in der Schlussphase), den die Gegenseite erklärt hatte. Das „Tabakskollegium“, das im Königs Wusterhausener Schloss tagte, dürfte als gesellige Runde der Gegenwart mit ihren Vor- und Nachteilen näher stehen als alle übrigen Rituale der Barockzeit. Und der „kulturelle Kahlschlag“ kann auch als Sparsamkeit und Entbürokratisierung interpretiert werden. Die „Hofkosten soll er von 276.000 auf 55.000 Taler im Jahr gesenkt“, die Ränge am Hof von 142 auf 46 reduziert haben, heißt es in einem der schönen (hier noch verfügbaren) „Königs Wusterhausener Ferienmagazine“. Von höfischer Kultur hatten die Untertanen ja nichts, von einer zwar von gegenwärtigen Maßstäben weit entfernten, doch seinerzeit vergleichsweise verlässlicheren Verwaltung, um die der Wusterhausener König sich bemühte, dagegen durchaus.

Natürlich lässt sich das aus einer umgebauten mittelalterlichen Burg entstandene Schloss besichtigen. Zu den „Höhepunkten der Ausstattung“ zählt die Schlossverwaltung 40 „eigenhändig vom König geschaffene Gemälde“, die Friedrich Wilhelm in seinen letzten Lebensjahren malte, als er vor Schmerzen der Gicht und Wassersucht, sozusagen Schwellungen infolge von Herzinsuffizienz, nicht schlafen konnte. Höhepunkt der Kunst sind sie eher nicht. Aber sie bringen einem den Maler näher …

Ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung – auch der Künste, etwa der Musik – ereignete sich dann rund 222 Weihnachten, nachdem Friedrich Wilhelm sein Wusterhausen geschenkt bekommen hatte, ein paar hundert Meter entfernt: Auf dem KöWuer Funkerberg begann am 22. Dezember 1920 mit einer „Stille Nacht, heilige Nacht“-Liveübertragung die Geschichte des deutschen Rundfunks.

Ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung – auch der Künste, etwa der Musik – ereignete sich dann rund 222 Weihnachten, nachdem Friedrich Wilhelm sein Wusterhausen geschenkt bekommen hatte, ein paar hundert Meter entfernt: Auf dem KöWuer Funkerberg begann am 22. Dezember 1920 mit einer „Stille Nacht, heilige Nacht“-Liveübertragung die Geschichte des deutschen Rundfunks.

Dieser Funkerberg ist mit 65 Meter Höhe nicht wirklich ein Berg, doch im Flachland rund um Berlin machen auch wenige Meter was her, und den Vorteil guter Erreichbarkeit per Eisenbahn besaß der Ort schon damals. Trotz seiner geringen Höhe ist der Funkerberg von fast überall gut zu erkennen: am 210 Meter hohen Antennenmasten. Dabei handelt es sich nur noch um ein Relikt des ganzen „Antennenwaldes“, der einst auf dem etwa 130 Hektar großen Gelände stand.

Dieser Funkerberg ist mit 65 Meter Höhe nicht wirklich ein Berg, doch im Flachland rund um Berlin machen auch wenige Meter was her, und den Vorteil guter Erreichbarkeit per Eisenbahn besaß der Ort schon damals. Trotz seiner geringen Höhe ist der Funkerberg von fast überall gut zu erkennen: am 210 Meter hohen Antennenmasten. Dabei handelt es sich nur noch um ein Relikt des ganzen „Antennenwaldes“, der einst auf dem etwa 130 Hektar großen Gelände stand.

Im heutigen Sender- und Funktechnikmuseum zeugt ein Modell davon. Es befindet sich in dem Haus, in dem im Dezember vor 98 Jahren der leitende Techniker Erich Schwarzkopf mit seiner Geige wohl recht beengt neben einem 5-Kilowatt-Lichtbogensender in einem zwecks Schalldämmung mit Schlafdecken ausgelegten Raum stand. Cello und Klarinette spielende Postbeamte hätten überdies bereit gestanden, doch ein Zusammenspiel vieler Instrumente zu übertragen bereitete in der Frühphase des Rundfunks Schwierigkeiten wegen akustischer Kopplungen. Daher erklangen wohl nur Schwarzkopfs Geige, ein Harmonium und Gesangstimmen. Außer Weihnachtsmusik wurden Gedichte wurden vorgetragen und wahrscheinlich Grüße ausgesprochen. Zwar konnte seinerzeit noch nichts aufgezeichnet werden. Doch die Mischung, aus der das Radio auch in der Gegenwart noch besteht, dürfte schon am Anfang seiner Geschichte gestanden haben.

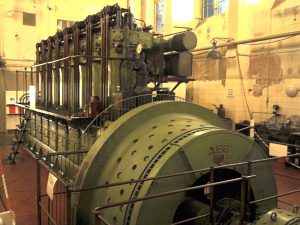

Und auch wenn es damals wohl nur eine dreistellige Anzahl Ohrenzeugen gegeben hat, stieg das Radio noch im gleichen Jahrzehnt zu dem Millionenmedium auf, das es immer noch und sogar in steigendem Ausmaß (2017 stieg die durchschnittliche werktägliche Nutzung in Deutschland um zwei Minuten auf „3 Stunden und 12 Minuten“ …) ist. Das Programm wurde bald aus Berlin gesendet. Verbreitet wurde es jedoch lange vom zeitweise weltweit leistungsstärksten Sender auf dem Funkerberg. Im liebevoll eingerichteten Museum zeugt zum Beispiel ein 1000-PS-Notstromaggregat aus dem Jahr 1935, das meist am letzten Sonntag im Monat angeworfen wird, davon, wie laut und feuergefährlich Rundfunk einst war.

Und auch wenn es damals wohl nur eine dreistellige Anzahl Ohrenzeugen gegeben hat, stieg das Radio noch im gleichen Jahrzehnt zu dem Millionenmedium auf, das es immer noch und sogar in steigendem Ausmaß (2017 stieg die durchschnittliche werktägliche Nutzung in Deutschland um zwei Minuten auf „3 Stunden und 12 Minuten“ …) ist. Das Programm wurde bald aus Berlin gesendet. Verbreitet wurde es jedoch lange vom zeitweise weltweit leistungsstärksten Sender auf dem Funkerberg. Im liebevoll eingerichteten Museum zeugt zum Beispiel ein 1000-PS-Notstromaggregat aus dem Jahr 1935, das meist am letzten Sonntag im Monat angeworfen wird, davon, wie laut und feuergefährlich Rundfunk einst war.

Das Hochplateau auf dem Funkerberg enthält weitere Bauten bereits aus der Kaiserzeit – vor der „Radio-Geburt“ waren Armee-Funker dort zugange … – und aus der Weimarer Republik, als die Reichspost unter dem immer noch bekannten Ministerialdirektor Hans Bredow die Anlagen übernahm. In der Nazizeit wurde vor allem der heutige KöWuer Stadtteil Zeesen als Rundfunk-Standort ausgebaut. In der DDR-Ära lag das Gelände auf dem Funkerberg, abgesehen von einer Stasi-betriebenen Sendestelle, ziemlich brach.

Dass der höchste Mast des Antennenwalds, 243 Meter hoch und „Der Dicke“ genannt, nicht mehr steht, hat mit keinem politischen Umbruch zu tun, sondern mit einer Naturkatastrophe, die 1972 Ost wie West betraf: Damals fällte der am ehesten noch als „Niedersachsenorkan“ geläufige Sturm den Mast. Nur noch drei gewaltige Füße, auf denen er stand, sind am westlichen Rand des Funkerberg-Plateaus zu sehen. Neben den braugraunen, technisch entkernten und unter Denkmalschutz leer stehenden Sendehäusern kann das in dunkleren Jahreszeiten ein bisschen gruselig wirken … Doch der Funkerberg entwickelt sich zur beliebten Wohngegend. Die „Funkerkaserne“, in der vor über 100 Jahren die ersten Militärfunker der kaiserlichen Armee wohnten, glänzt frisch saniert und enthält Wohnungen.

Der kleine Berg lässt sich wie der ganze Ort (zu dessen Attraktionen mit dem im 16. Jahrhundert angelegten Nottekanal auch noch einer der ältesten künstlichen Schifffahrtswege Deutschland gehört) gut zu Fuß und natürlich per Fahrrad erkunden.

Dieser Text entstand mit freundlicher Unterstützung der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH.

Hatten in diesem „KöWu“ vor einigen Jahren nicht auch John de Mol, der Springer-Konzern und die Brandenburger Filmförderung das legendäre Fernseh-Experiment „Newtopia“ gedreht – also bis es mangels ZuschauerInnen-Zuspruchs sehr vorzeitig eingestellt wurde?

Stimmt. Dieses Experiment fand im erwähnten Ortsteil Zeesen statt, hatte aber einen Bezug zum Funkerberg-Museum: „Während der Show entdeckten Teilnehmer auf dem Gelände gut erhaltene ‚Isolier-Eier‘ zur Abspannung von Antennenanlagen. Dem Tauschwirtschaftsprinzip der Reality-Show gemäß konnte das Team des Rundfunkmuseums die historischen Objekte eintauschen. Nun sind auch sie im Museum zu sehen“, schrieb ich 2015 in einem „epd medien“-Artikel. Doch trotz (oder wegen?) aller großen Töne im Vorfeld – in die Mediengeschichte eingegangen ist „Newtopia“ nicht im geringsten. Daher kommt’s hier eigentlich auch nicht vor.